こんにちは。くんぱす先生です。

私は認知症疾患医療センターに勤務する医師で、認知症予防健診から終末期のお看取りまで認知症の全段階の診療を日々行っています。

診察室では認知症ご本人の診察が中心となってしまうので、介護者のサポートがしたくてサイトを立ち上げました。

このサイトでは、日々認知症診療に携わる医師の立場から、認知症介護をされている方にとって助けとなる内容を発信しています。

”認知症疾患医療センター”ってどんなところなのかしら?

普通の病院と違うの?

名前が物々しいですが、『すでにある病院が認知症の診療や相談業務なども担っている』というイメージです。

今回は、認知症疾患医療センターについてなるべく簡潔にお話しようと思います。

認知症疾患医療センターとは

この上の表は細かいのでざっくりと下に書きます。(表の数字は平成27年時点のものなので古いです。)

- 全国に499か所(2020年10月時点)

- 認知症疾患に関する鑑別診断、専門医療相談の実施

- 地域での認知症医療提供体制の拠点を担う

- 平成20年から活動開始

- 【基幹型】【地域型】【診療所型】に分かれる

- 認知症に関する情報の発信や普及啓発運動、地域住民からの相談の対応を行う

この記事を書いているのが2025年なので、現在はさらに多くの認知症疾患医療センターが全国に設置されていると思います。

思ったより多いですよね。

もっとざっくりとお話すると『認知症のことなんでも屋』だと思って頂いていいと思います。

認知症なんでも屋

皆さんが認知症のことで迷う時、必ずこういった悩みに遭遇しませんか?

「どこに相談したらいいんだろう?」

そんなときは、ひとまずお住まいの地域の認知症疾患センターへ相談したらいいと思います。

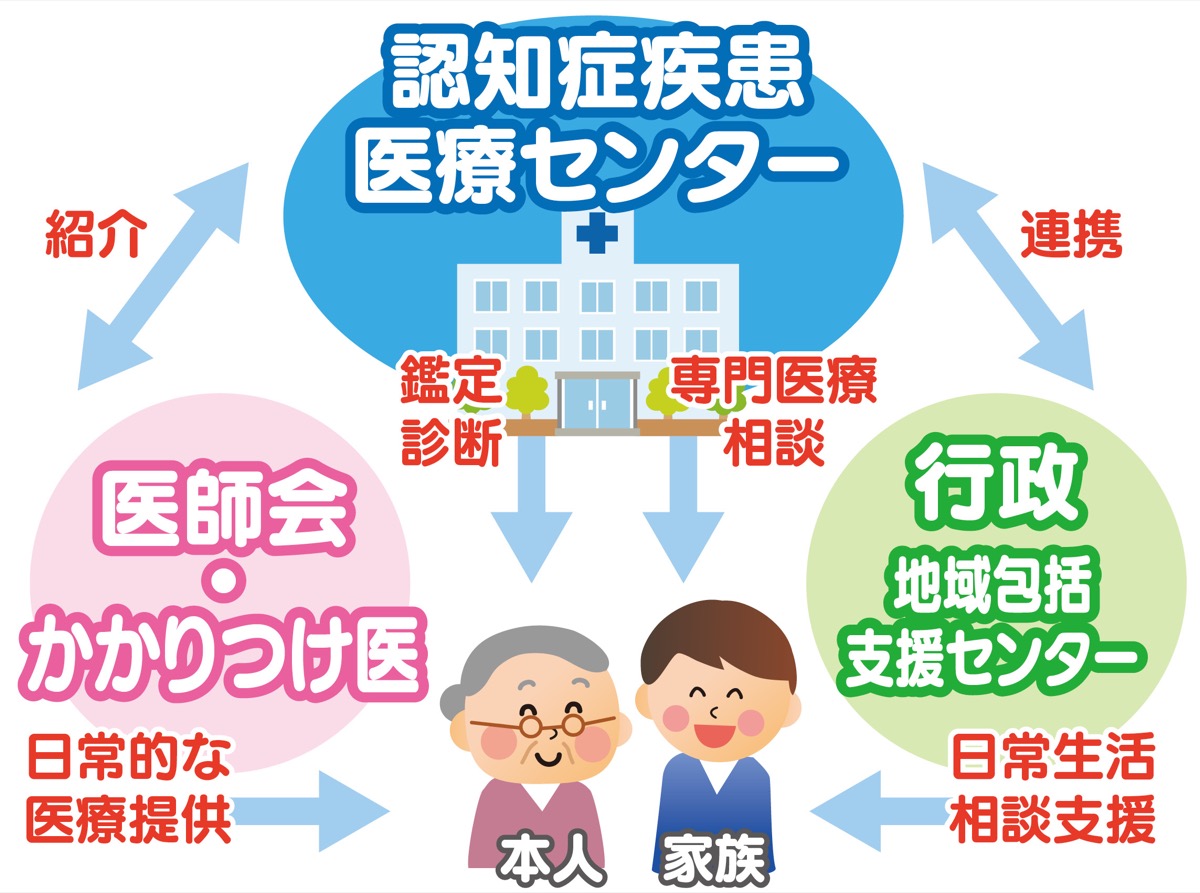

認知症に関するサポート体制は以下の図のように整えられています。

神奈川県全域・東京多摩地域の地域情報紙タウンニュースより画像引用

この連携の拠点となるのが認知症疾患医療センターです。

- かかりつけ医から紹介を受け認知症の鑑別診断や治療方針を決定する

- 地域包括支援センターからの受診・入院相談を受ける

- 直接相談のあったご本人・ご家族の対応

こういった内容を取りまとめています。

そして、認知症疾患医療センターには3つ種類(基幹型・地域型・診療所型)があったようにそれぞれの役割がやや異なるので、互いにさらなる精査の依頼や今後のフォローなどを紹介しあっています。

受診の具体的ステップはこちらの記事にまとめていますので参考にしてください。

これからの課題

全国の認知症疾患医療センターの設置数は決して少なくありません。

では、認知症のサポート体制がそれと相関して充足しているか?という問いに対して、すぐにYESとは言えない状況であると思われます。

このギャップがあるのはどうしてでしょうか。

現場の一人である私の考えはこうです。

それぞれの機関の連携

数は十分。けれど、連携がスムーズでない問題が挙げられます。

それぞれの役割が異なるため、認知症疾患医療センター同士、地域包括支援センターとの連携が必要となりますが、なかなか線引きが難しく紹介患者数が医療機関によって偏りがみられます。

認知症疾患医療センターごとの活動の濃さ(幅広さ)に差がある

認知症疾患医療センターの活動全てを積極的に行っている医療機関と、実態を伴わない活動内容の機関があるのが現実です。

特に、施設で療養が難しい症状をお持ちの重度認知症の治療する場(入院病床)が相対的に足りていない印象です。

軽度~中等度の外来通院で加療可能な認知症には対応できても、いざ自宅や施設で過ごすことが難しい症状(暴言・暴力的行為、大声など)がでたときに、入院する場が足りていないなと感じます。

さらに、そういった周辺症状が完全に消失することは難しく、再び自宅や施設に復帰する可能性は高くないため長期入院となると病床はどんどん限られていきます。

医療機関・療養施設ともに人手不足が深刻化

認知症は介護度が高く、人手を要します。

食事の介助、排泄の介助(トイレ誘導やオムツ交換、排便コントロール)、更衣、体位交換、入浴介助、爪切りや皮膚処置などのケア、内服管理、補水、点眼や貼付などの管理、適度な運動、レクリエーションなどの日中の刺激、具合が悪い方の対応、家族面会の対応、手続きのための行政対応、施設入所面談対応など

あげればキリがないほどの業務量です。

これは一部の機関・施設に限らずにどの施設でも人手が充足しているところの方が珍しい状況です。

入院患者や利用者の安全を考えると、受け入れる人数を制限する対応をとらざるを得ない事態となるのです。

患者外来はあっても、サポーター外来はない

認知症の介護で生じた悩みをじっくりと聞く場が足りないと思います。

それぞれの専門業種が他のことで忙しすぎて、どうしても時間が取れていないのが現状です。

在宅介護を続けるためには、介護者のサポートが足りない

認知症疾患医療センターで勤務する私が、わざわざこのサイトを立ち上げた理由はここにあります。

ゆくゆくは医療相談という形で、介護者のサポートを個別にしていきたいと思っています。

- 一日のスケジュールは?

- 介護保険サービスの介入はどれくらいか

- どんな症状で、日常生活への支障はどんな形で表れているか

- 介護者の心身の負担評価

- 介護者の心身の健康のために提案できる介入方法

- ご本人・ご家族の希望、今後どうしていきたいか

介護に正解はありませんし、求めるものもご家族によって違うはずです。

個別に話す時間が十分にないとこれらは分かりません。

現状、これらの時間が圧倒的に足りていないため、在宅介護が完全に破綻するまで気が付かなかったり、ご本人やご家族の希望とは違う方向に進まざるを得ない事態となったりするケースが少なくないのです。

まとめ

認知症疾患医療センターとはどういうところなのかについてお話しました。

お悩みの方は地域のセンターへ一度ご相談頂きたいと思います。

最後にお話したように、今現在介護者のサポートが足りていないと感じているので今後、相談フォームを整えて介護者のサポートを個別具体的にできる体制にしていきたいと思っています。

応援よろしくお願いします。

コメント